納豆はご飯のおかず? 調味料?

味噌、醤油と並んで和食に欠かせない納豆は、

アジア全域でもおなじみのソウルフード。

でも各地の納豆を見れば、トウチや魚醤と同じく調味料や、

チーズがない時期の代用品として使われたり、

植物の葉や段ボール箱の中で自然発酵させたり

……地域によって納豆の姿はさまざま。

日本では、かつて「ハレ食」だったのが、

現在は健康食としても見直され始めています。

地域や時代につれて変遷をとげる納豆の深い世界を、

豊富な写真や図版とともに伝えます。

納豆の食文化誌

横山智 著

定価:2,970円(税込)

ISBNコード:9784540181177

発行:2021/6

出版:農山漁村文化協会(農文協)

判型/頁数:四六 304ページ

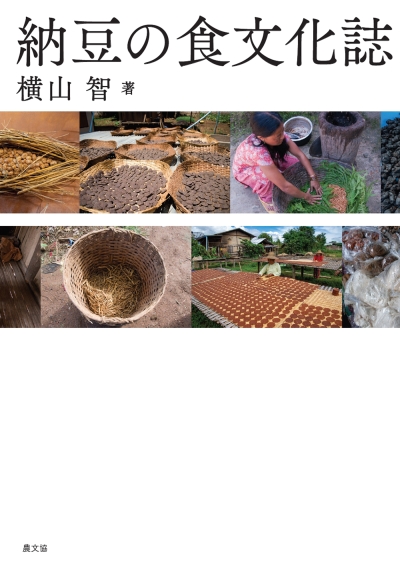

シダを敷きつめたカゴに割った大豆を移して発酵させる。2012年9月、シッキム州

ラオス北部で゙の焼畑耕地で゙の食事。2020年2月、ルアンパバーン県

キネマ(干し納豆)が入ったネパールのダル。2014年8月、コシ県

奥野食品の天然稲ワラ納豆。2019年7月、自宅

著者

横山 智(よこやま さとし)

1966年、北海道生まれ。名古屋大学大学院環境学研究科 社会環境学専攻 教授。専門分野は地理学。1992~94年まで青年海外協力隊員としてラオスで活動。筑波大学大学院博士課程地球科学研究科地理学・水文学専攻中退。熊本大学文学部助教授(准教授)等を経て、現職。著書に『納豆の起源』(NHKブックス)ほか。

目次

- ●はじめに~アジアに広がる納豆食文化

- 納豆研究の幕開けと日本の納豆/調味料として使われるアジアの納豆/うま味文化圏再考/稲ワラか葉っぱか など

- ●第1章 植物で決まる納豆の味

- 稲ワラ納豆を探して/稲ワラで包まれたアジア納豆/シダ納豆は美味しい/粘りの王者はイチジクとパンノキ など

- ●第2章 稲ワラ納豆の消滅

- 稲ワラから培養した納豆菌へ(明治後期~大正初期)/稲ワラ納豆から衛生納豆への過渡期(大正後期~昭和初期)/納豆中毒(第二次世界大戦後) など

- ●第3章 ワラ文化と納豆

- ハレの食としての納豆/正月の納豆づくり/正月の納豆餅と人日の納豆汁/供物の食としての納豆/ミタマと納豆/日本のワラ文化 など

- ●第4章 アジアのおかず納豆

- ミャンマーのおかず納豆/中国徳宏のおかず納豆/知られざるベトナム北部の納豆/ラオスでピーナッツ納豆発見/ピーナッツ納豆は幻か など

- ●第5章 日本の発酵大豆とご飯にかける納豆

- 古代の発酵大豆/中世の発酵大豆/近世の発酵大豆 など

- ●第6章 東北の調味料納豆

- 塩麹納豆(五斗納豆、雪割納豆)/東北各地に広がる塩麹納豆/納豆汁の多様性/納豆汁は伝統食か など

- ●第7章 アジアの調味料納豆

- タイ・ヤーイがつくる調味料納豆/ラオスの絶品米麺「カオソーイ」/納豆スイーツ「カオレーンフン」/ミャンマー・シャン州とチン州南部の調味料納豆 など

- ●第8章 ヒマラヤの調味料納豆

- ヒマラヤの納豆/段ボール納豆/キネマづくりと在来知/ブータン東部の謎の納豆リビ・イッパ/超熟成のリビ・イッパとチーズを混ぜたリビ・イッパ/子供に嫌われるリビ・イッパとチーズとの競合 など

- ●第9章 カビで発酵させる納豆

- 塩辛納豆とは何か/コウジカビと枯草菌/塩辛納豆の衰退/連綿と継承される大徳寺納豆/ジョグジャカルタのテンペ生産/テンペの食べ頃/おからでつくるテンペ・ゲンブス など

- ●第10章 タイ・バンコクの納豆事情

- タイの納豆「トゥア・ナオ」はバンコクでは入手困難なローカル・フード/糸引き納豆はバンコクでもつくられていた/社長さんがつくった「社長さんの納豆」/バンコクでの納豆生産から考える など

- ●おわりに~納豆食文化の形成

- 穀醤が発達しなかったアジア納豆地帯/ヒマラヤの納豆とチーズの関係/枯草菌のセミ・ドメスティケーション?/稲ワラ納豆の復活 など

書評・反響

■ 読者カードから ■

----- 2021/8 -----

色々な角度からの説明に理解を深めております。

(神奈川県 男性 80代)

----- 2024/5/14 -----

----- 2022/11 -----

----- 2022/11 -----

----- 2021/10 -----

『地理』2021年11月号 「書架」(書評) 古今書院

『納豆の食文化誌』

本書は前著『納豆の起源』(NHKブックス)の続編である。前著で取り上げられた東南アジアに、中国や日本を加えた地域の食文化と納豆利用との関係を論じている。

著者は文部省の派遣留学生であった2000年にラオス北部ルアンパバーンで納豆を食べたそうだ。その時に食べた強烈な匂いの糸も引かない納豆との出会いが、納豆研究のスタートとなっている。著者のラオス留学はもともと納豆研究を目的としたものではなく、焼畑農業を中心とした自然資源利用を研究テーマとしていた。その後、ラオスを中心に東南アジア大陸部の各地へ自然資源利用研究のフィールドを広げていく傍で、各地で様々な方法で作られ、食される納豆を探し求め、取り続けた記録がまとめられたものが本書である。フィールドに出て初めてわかったことから新たなテーマへ発展させるという地理学の王道を地で行くスタイルである。

現代日本で暮らす多くの人は、いつでもどこでも同じような納豆を買える。そうした納豆の多くは大豆を原材料に工場で作られたもので、ご飯と一緒におかずの一つとして食されているだろう。しかし、本書を読むと、こうした日本の納豆食の当たり前は、むしろ地域的特異性を有した食文化であることに気づかされる。

ラオスでみられるピーナッツ納豆、パンノキやイチジク、バナナ、チークなどの東南アジアでよくみられる植物種の葉に包んでの発酵、ある意味現代東南アジア的なプラスチックバックを使った発酵など、我々の想像力の範疇を凌駕した多彩なアイデアで納豆が作られている。食べ方としては、「おかず」の多様性に加えて、調味料としての使用法など、新たな発見の連続である。

こうした各地の食文化は地域的に特異なものもあれば、離れた地域間でも共通しているものもみられる。この地域性をともなう納豆食が可能となる条件や要因が、周囲の自然・人文環境を手がかりとして、一般読者でも一読で理解できる文体で書かれている。納豆は好みの分かれる食べ物で評者も苦手であるが、本誌読者で本書の好みが分かれることはないだろう。納豆を食べない人でも楽しめる一冊である。

(吉田国光・金沢大学)

----- 2021/10 -----

話題の本 BOOK REVIEW 『納豆の食文化誌』

一般社団法人 日本科学機器協会 機関誌『科学機器』2021年10月号

地理学者の横山智先生による納豆研究に関する二冊目の書籍です。前著「納豆の起源」(NHKブックス)は、専門的な内容であるのに対し、本書は一般書籍を意識し、分かりやすい読み物を目指して執筆されたとのことです。著者が意図した通り平たく読みやすくなり、納豆に関する知見が更新、追加され、より充実した内容となっております。

納豆文化の多様性と面白さを堪能できる本です。

・アジアに広がる納豆食文化

納豆は、日本の発酵文化を代表する食品の印象がありますが、実は東南アジア各国の主に山地部において広く納豆が作られています。

本書の冒頭では、基礎知識として、発酵研究の歴史、枯草菌(俗にいう納豆菌)について、アジアに広がる納豆食文化の概要を解説しています。

・アジア納豆の多様性と大豆発酵文化

うま味文化圏としては、中国、韓国、日本は穀醤卓越地帯(豆鼓、味噌、醤油)に当たり、フィリピン、インドネシア、東南アジアは魚醤卓越地帯(魚醬油、塩辛ペースト)に当たります。そして、両地帯の境をまたぐようにアジア納豆地帯(タイ、ラオス、ベトナム、ミャンマーなど)があります。本書では、アジア納豆地帯で作られる納豆を「アジア納豆」と呼んでいます。

本書では、アジア納豆地帯に属する各国・地域の納豆から始まり、ヒマラヤのキネマ、日本の納豆と関連する大豆の発酵食品・調味料を歴史、文化の観点から紹介、解説しています。また、納豆ではありませんが、インドネシアのテンペ(大豆をカビで発酵)なども取り上げ、大豆の発酵文化として比較しています。

・日本の納豆文化の特殊性

アジア納豆と日本の納豆文化とは大きな違いがあるとの事です。

それは、アジア納豆のほとんどが調味料であるのに対して、日本の納豆はご存知の通り「おかず」です。また、納豆作りは稲わらにこだわる必要はなく、バナナ、シダ、チーク等々、身近にある葉っぱで作ることができるとの事です。

なぜ、日本では、調味料としての納豆の利用が減り、おかず納豆が中心になったのか?

なぜ、細工に手間がかかる稲わらで包むのか?

著者の文化、歴史に関する広く深い知見と、入念な調査により謎に迫ります。日本の納豆文化の本質が浮かび上がります。

アジアの納豆文化をはじめ大豆発酵文化の奥深い世界に迫る一冊です。ぜひご一読ください。

(記:岡田康弘)

横山智先生は、『科学機器』2019年6月号「科学の萌芽」にご登壇いただきました

----- 2021/8/17 -----

納豆は子供の頃から我が家の食卓に欠かせないものだった。

季節野菜のぬか漬けとともに食卓でしっかり立ち位置を確保していた。…

BOOK NAVI

----- 2021/8/14 -----

『納豆の食文化誌』書評 多様な味わいを求め 粘り強く

評者: 藤原辰史 / 朝⽇新聞掲載

ノーナットー、ノーライフ。

混ぜれば混ぜるほど糸が出る粘り、香気と臭気のはざまにある香りのダイナミズム。

あれがなければ一日は始まらない。私の体はきっと納豆からできている。…

好書好日

***** リンクはありません *****

●『週刊プレイボーイ』2024年5月27日号 すべてのものには“人類との歩み”がある!

書評ブロガー・骨しゃぶりの『○○の文化史』ぜんぶ読む Vol.14「納豆」で本書紹介

●『北海道新聞』2021年9月19日 ほん

…納豆の驚くべき多様性と発酵食品の奥深さが浮かび上がってくる。…

●『日本農業新聞』2021年9月13日 あぜ道書店(書評欄)

稲わら文化復活の契機に(フリーライター・川瀬美加)

…アジア民族の食生活と納豆の関わりを現地に足を運びまとめた一冊。…

●『サンデー毎日』2021年9月19日号 今週の新刊(評・岡崎武志)

…次に納豆を食べる日が楽しみだ。

●『東京新聞』2021年8月7日 『中日新聞』8月8日

…日本の納豆は健康食を代表する「おかず」なのに対し、東南アジアからヒマラヤに至る地域では同じ枯草菌で発酵させた大豆を「うま味調味料」としても使う…

●『下野新聞』2021年8月1日 『信濃毎日新聞』8月7日 『熊本日日新聞』8月8日

…日本の伝統食と思われがちな納豆だが、実は東アジア、東南アジア、ヒマラヤなどでも作られている。ただ大きな違いもある。…

関連情報

----- 2022/10/9 -----

大図解「深い 広い 納豆の食文化」…本書を参考に構成

著者が寄稿「日本より多様 アジア・ヒマラヤの納豆文化」

『東京新聞』『中日新聞』サンデー版 学校の教育に役立つシリーズ No.1581