有機農業と慣行農業にまつわる

「思い込み」や分断の風潮に対し、

土壌学の研究者が科学の視点から

間違いをわかりやすく解き明かす。

土と作物からみる

松中照夫 著

定価:1,980円(税込)

ISBNコード:9784540211041

発行:2023/6

出版:農山漁村文化協会(農文協)

判型/頁数:A5 176ページ

有機農業と慣行農業による「土の良しあし」「農産物の品質(栄養・安全性)」「環境への影響」など、消費者が抱くステレオタイプの「思い込み」や垣根をつくって分断する風潮に対し、科学的な根拠をもって、その間違いを一つずつ丁寧に解き明かす。堆肥も化学肥料も農薬も、その利用目的は作物をよりよく生育させ、高品質で収穫量を増やすことにある。問題は使用方法。有機農業でも堆肥を必要以上に与えれば、作物の品質や土、地下水、大気などに悪影響を及ぼす。健全な作物や土をつくるうえで、有機も慣行もどちらも大切な農業である。

とまとの森(北海道恵庭市、えこりん村)。水耕栽培による世界一大きなトマトの木

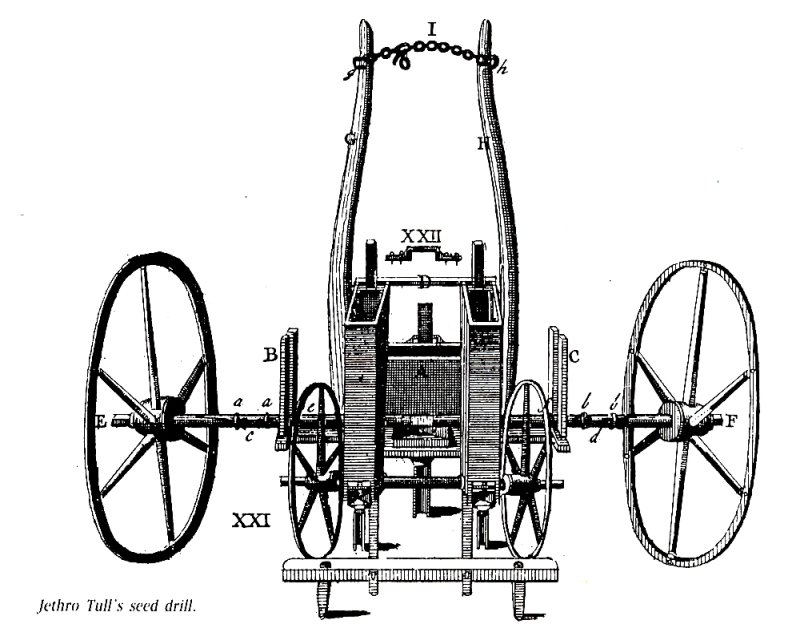

17世紀のイギリスの農事改良家、タルが発明した条播機(コムギ用)(Bringhamら 1991)

北海道南幌町において。全長90mのハウスでイネの苗を育苗する。ぶら下がっている黒いホースは育苗箱への水まき用ホース

kenko 1st Organic(健康第一オーガニック)がスリランカのガラハに開設した有機栽培農場写真提供=NPO法人アプカス

オーストリア西部の有機放牧酪農場。イルドニング近郊のソルンネル(Thornner)牧場にて。牛はシンメンタール種という乳肉兼用種

松中 照夫(まつなか てるお)

酪農学園大学名誉教授、農学博士(北海道大学)1948年生まれ。

1971年北海道大学卒業後、農学部助手(農芸化学科土壌学講座)。

1972年南根室地区農業改良普及所で農業改良普及員。1976年から北海道立根釧・北見・天北の各農業試験場にて、土壌肥沃度と作物生産の研究に従事。

1995年から酪農学園大学農食環境学群循環農学類土壌作物栄養学研究室にて、土壌肥沃度と作物栄養に関する教育と研究に取り組む。

2013年日本草地学会賞受賞。2014年退職。

----- 2023/12 -----

書評 宮丸直子(沖縄土壌医の会)

私には有機農業を営む友人がいる.しかし,彼と有機農業について語り合ったことはない.慣行農業を対象として研究に取り組んできた私は,うまく言えないが,彼に対して遠慮のようなものを感じてしまう.みなさんはそんな経験はないだろうか.有機農業と慣行農業の間に分断の垣根を感じたことはないだろうか.この不幸な垣根を取り払いたい,それが著者の執筆動機である.

1章で著者は「有機農産物は健康に良い」「土づくりには堆肥」など世間でよく言われることに対して「思い込みではないか」と問題提起し,科学的根拠に基づいて解き明かしていく.2章と3章では,作物の養分とその吸収・利用,食料生産の場としての土について,土壌肥料学の歴史から丁寧に解説されている.読者は大学で土壌学の講義を受けているような気持ちになるだろう.長年,土壌肥沃度と作物栄養に関する教育と研究に取り組んできた著者ならではの、わかりやすい解説である.これらの土壌学の基礎知識、特に土の肥沃度を維持することの意義を歴史的背景も含めて理解することは本書を読み進める上で重要なポイントとなる.4章では有機農業と慣行農業を比較する研究成果やメタ分析による結果が豊富に紹介され,両者の差異が科学的根拠に基づいて評価されている.生物多様性の保全を切り口とした評価もわかりやすい.5章ではそれぞれの農業の養分源である堆肥や化学肥料の確保にどのような弱点があるか、ヨーロッパ農業の歴史から日本の現状まで含めて述べられている.ここまで読み進めると,有機農業も慣行農業も、食料生産という大切な役割を担っているという点で大きな違いはないと素直に感じられる.私の中の分断の垣根はすっかり消えてしまった.

最後の章では,誰もが安心して食べていくために私たちは何をしたらいいのか,著者からのメッセージが語られる.ぜひ、この本を手に取って著者の熱い想いを受け取ってほしい.

一般社団法人 日本土壌肥料学会『日本土壌肥料学雑誌』 94巻6号,2023年

----- 2023/8 -----

新刊紹介 評:藤井 一至(森林研究・整備機構 森林総合研究所)

『土壌学の基礎』の著者が慣行農業と有機農業の分断を憂い、両者の間にある垣根を取り払うべく書かれたのが本書である。まず、「化学肥料で土が死ぬ」という慣行農業批判や「有機農産物のほうが安全・安心」という謳い文句に科学的根拠がないことを指摘する。さらに、過度な健康ブームにおける土の過大評価が感情に支配されている点に警鐘を鳴らす。土壌肥料学者は深く頷くところだろう。

本書の意義はファクトチェックだけではない。植物栄養土壌肥科学の歩みに目を向け、有機肥料、無機肥料ともに植物の栄養源として価値があることを解説する。また、地球史における土と人類の歩みをもとに、土の肥沃度を次世代へ継承することの重要性を解説する。その上で、有機農業の方が環境に優しいのか? 有機農産物の方が栄養価は高いのか? という論争の絶えない問題に切り込んでいく。既往の研究を整理し、有機農業の収穫量が低くなりやすく、有機農業と慣行農業での品質の違いは僅かにすぎないことを結論付けている。「無肥料・無農薬だから栄養価が高く、安全・安心」という謳い文句で差別化を試みる一部の有機農家と、仮想敵とされた慣行農家の間には対立が起きやすいが、両者に強みと弱みがあることを指摘する。有機農業は、施肥量の上限がない現状では環境に優しいとは言い切れず、慣行農業には肥料資源の枯渇の悩みがある。ノルウェーで新たに膨大なリン鉱石鉱床が発見されたが、資源局在の問題は解消されていない。

有機農業には生物多様性の保護という強みがあり、慣行農業には人口増加を持続的に支えてきた実績がある。有機、無機に関わらず肥料資源を有効活用し、慣行農家と有機農家が共存共栄する未来を展望する。

道のりは険しい。みどりの食料システム戦略では、有機農業の取組面積を欧米の農地ベースではなく、耕地面積の25%としてしまい、実現には程遠い100万haを目標に掲げた結果、給食有機化とともに慣行・有機農家の両方から批判されている。まずは慣行・有機農家の相互理解、行政・消費者・マスコミの理解向上が不可欠であり、この本が果たす役割は小さくないだろう。

一般財団法人 日本土壌協会『作物生産と土づくり』2023年8・9月号(第55巻 576号)

----- 2023/7 -----

自著を語る 松中照夫

わが国の消費者の間には、有機農産物は慣行農産物よりも「健康に良く、品質も良い」とか、有機農業は慣行農業よりも「環境に優しい」といった風潮がある。それが有機農業と慣行農業の間に分断の垣根をつくり出している。しかし本書は、作物の養分吸収のしくみや、それを支えるの働きからみると、有機農業と慣行農業を区別する意味がないことを、科学的な根拠に基づいて述べている。

一方で、人の体質というのは多種多様で、化学物質に過敏に反応する人がいる。そうでなくても、自身が慣行農産物に安心できないなら、安心な食のため有機農産物が必要である。これは、科学的な根拠の有無の問題ではない。食べものへの「安心」を担保するのに、有機農業がなくてはならない。

有機農業と慣行農業、どちらか一方を絶対視することなく、どちらも食べものを生産することでは同じ。それぞれの役割を認め合い、食べものの生産を継続してほしいとの願いも本書に込めている。

『農業共済新聞』2023年7月12日付

***** リンクはありません *****

●『地上』2023年10月号 「頭をほぐし、心を肥やす 豊嶋和人のよもよも話」で紹介