大都市近郊の奇跡ともいえる持続的農法の価値を、

土壌生態学の知見や江戸の物質循環、

欧州の農業近代化との関係から掘り下げる。

武蔵野に落ち葉堆肥農法に学ぶ

犬井正 著

定価:2,420円(税込)

ISBNコード:9784540231513

発行:2023/9

出版:農山漁村文化協会(農文協)

判型/頁数:四六 324ページ

東京近郊の北武蔵野には、化学肥料に頼らない落ち葉堆肥農法が、新田開発以来360年後の今も継承されており、首都圏に供給する野菜の持続的な生産を支えている。この「武蔵野の落ち葉堆肥農法」が、2023年7月、FAOの世界農業遺産(GIAHS)に認定・登録され、「土づくりを基礎とする世界でも稀有な農耕文化」として国際的な注目が集まっている。

「大都市近郊の奇跡」ともいえるこの農法の価値を、土壌生態学の知見や江戸期の都市と周辺農村の物質循環、欧州の農業近代化の流れをふまえ、広い視野から光を当てる。

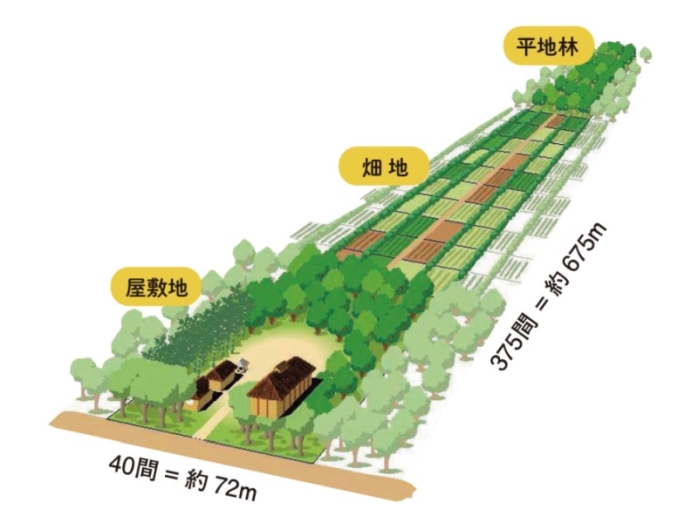

「武蔵野の落ち葉堆肥農法」が引き継がれている上富新田の景観。短冊型の地割が広がっている(埼玉県三芳町撮影)

短冊型の細長い地割の中に平地林と畑地、屋敷林がセットされている

(埼玉県三芳町提供の図を一部改変)

武蔵野の冬に風物詩といわれた落ち葉掻き(1980年代)

市民参加の落ち葉掻き体験

犬井 正(いぬい ただし)

1947年東京都生まれ。

東京学芸大学大学院教育学専攻科修士課程修了、理学博士(筑波大学)。獨協大学経済学部教授、環境共生研究所所長、経済学部長、学長を歴任し、現在、獨協大学名誉教授。

専門は農業・農村地理学、地域生態論。

第16回本多静六賞受賞。

主な著書に『関東平野の平地林』(古今書院)、『里山と人の履歴』(新思索社)、『人と緑の文化誌』(三芳町教育委員会)、『森を知り、森に学ぶ』(二宮書店、共著)、『エコツーリズム こころ躍る里山の旅』(丸善出版)、『日本の農山村を識る』(古今書院、編著)、『山林と平地林』(テイハン)がある。

----- 2023/12 -----

日本地理教育学会 『新地理』第71巻3号 書評

本書の著者犬井氏は,40年間以上にわたって関東平野をはじめ各地の平地林及び農業の研究に取り組み,『関東平野の平地林』(1992年)など数々の著作を発表している。本書は,それらの延長上に位置付けられ,埼玉県の三富地域の事例を中心にしながら,農作物の栽培を支える田畑の土に注目し,落ち葉堆肥農法の有効性を歴史的視点や国際的視点を交えながら述べたものである。折しも,三富地域の伝統的農法が,著者の学術的支援もあって2023年7月に世界農業遺産に認定されている。以下では,6章からなる本書の内容の要点を章ごとに記述するとともに,若干のコメントを加えたい。

序章「農業と土と肥やしと微生物」は,本書の最も基盤をなす章である。まず,窒素,リン,カリウムなど植物の生育に必要な元素を確認するとともに,堆肥のような肥やしは,微生物の力を介することによって有機物が無機イオンに変化してはじめて植物への養分供給が可能になるという原理を示している。そして,里山から採取した落ち葉を原材料とした堆肥を作り,畑地の地力維持のために土づくりに堆肥を用いる農法が現在まとまった規模で見られるのは三富地域だけであることを確認する。

第1章「田んぼと刈敷の力」では,畑と対比しながら水田の地力維持について述べている。日本の耕作地の過半を水田が占めていることを考慮し用意した章であろう。ただし,この章での水田は,主として著者が平地林研究の過程でしばしば目にしたはずの谷津(谷地,谷戸ともいう)に設けられたものである。その基本的視点は,水田を単独で見るのではなく,水田を潤す水を涵養する里山や,谷頭にしばしば設けられるため池,水田に水を供給する用水路などを,生息する動植物とともに一体として捉えようとするものである。水田は畑と異なり,用水が養分を補給するために,肥やしなしでも連作が可能であるというが,農民は米をより多く生産するために里山から小枝や葉を採取し,4~6月に刈敷として投入してきたことを述べる。

第2章「江戸・東京の糞尿はどこへ」では,江戸時代の下肥のほか,薪などを燃やした後の灰なども江戸東京近郊の田畑に肥やしとして盛んに利用してきたことを述べる。下肥を農業に用いることは,1950年代中頃まで続けられたというが,これは,江戸・東京と近郊農村との物質循環の結びつきであったとする。また,下水道の普及がほぼ100%となった現在の東京都では,こうした循環が見られないどころか,東京湾の貧栄養化という皮肉な状況がもたらされていることも述べている。

第3章「今に息づく武蔵野の落ち葉堆肥農法」は,本書の最も核心をなす章である。ここでは,農業よりも,それを支える平地林の利用のほうにより多くの紙数を割く。冬季における平地林での作業暦を丹念に述べるほか,農民が平地林から採取したのは落ち葉だけではなく,屋根葺き材料としてのカヤ,燃料としての間伐材,食料としての山菜やキノコなどさまざまなものがあったことを述べる。さらには,平地林自体が防風林の役割を果たすほか,降雨を一時的に保水する機能も備え,くわえて,多様な動植物が生息する生物多様性の豊かな空間であったことが述べられている。また,落ち葉の利用についても,堆肥の材料としてだけではなく,サツマイモ栽培の際に,育苗のための苗床に落ち葉を用いたことが述べられ,伝統的農法による畑作では畑の面積の4倍以上の平地林が必要であるという。しかし,近年の武蔵野では平地林の消失が激しく,三富地域付近もその例外ではなく,そのため,開発されてしまった平地林が再生されようとしている事例も取り上げている。

第4章「西欧農業,厩肥から化学肥料へ」では,視点がヨーロッパに向けられる。日本と比べ家畜飼育が盛んで,とくに厩肥を多く畑に利用してきた北西ヨーロッパの農業が変容しつつある状況とその背景が述べられる。例えば,イギリス東南部においては,穀物,飼料作物などと家畜飼育を組み合わせた輪栽式と呼ばれる農法が18世紀に一般化したというが,これは厩肥によって地力維持を図るものであったことが述べられる。ただし,平地林の利用を前提とするものではなく,平地林は開発が進んで減少したという。しかし,19世紀から製造されるようになった化学肥料が20世紀になって盛んに使用されるようになると,輪栽式農法は後退していく中で,畑の地力の低下を招いたことへの反省から,現在のイギリスでは,有機農業の展開や休閑地の導入などによって農地の修復に努めるようになったという。なお,第4章では,第二次世界大戦後の途上国における「緑の革命」の例など,ヨーロッパ以外の農業でも地力の消耗が見られたことを述べている。

終章「世界農業遺産,武蔵野の落ち葉堆肥農法に学ぶ」では,三富地域で見られる落ち葉唯肥農法に備わる現代的価値を改めて確認するとともに,世界農業遺産に登録されることの意義を述べている。現在の世界で普及している化学肥料などに依存した農業が行き詰まろうとしている中で,三富地域に見られる伝統的農法を支えるのは,消費者に安全・安心で栄養価の高い農産物を消費者に提供できるという農民の自負心ではないかという。また,持続的農業として再認識される三富地域の農法が世界農業遺産に登録されることは,こうした農民の自信や誇り,意欲を高めることにつながると述べる。そして,消費者の側にも,健康増進のためには,健全な土からできた農作物が必要であるという意識が求められると述べる。

食や農に対する一般の関心が高まりつつある現今において,本書は,農業を支える土,肥やし,微生物が,人々の健康増進に結びつくことを述べるとともに,日本の畑作地域で約360年間にわたって農業を支えてきたのが平地林であることを具体的に明らかにしている点で,出版意義は大きいと思われる。地理学関係者にとどまらず,多くの読者の目に触れることを期待したい。また,本書は著者が長年にわたり,平地林の側から農業のあり方を見ていくという一貫した研究の集大成でもある。本学会の会長を務めたほか,勤務校では学長まで務め,多忙な中で研究を継続してきたことに敬意を表するとともに,さらなる研究の深化を期待したい。

本書に敢えて要望めいたことを記すとすれば,書名にもある武蔵野(武蔵野台地)に関する地図を載せてほしかった点を挙げたい。一般の読者にとって「武蔵野」と聞けば武蔵野市という自治体に代表されるように東京西郊のことであろう。しかし,三富地域は武蔵野の北端部付近の埼玉県に位置する。第3章本文での武蔵野に関する説明には,地図もあったほうがよかったと思った次第である。

(岩本廣美)

----- 2023/12 -----

『地理』2024年1月号 「書架」(書評) 古今書院

『土と肥やしと微生物』

著者は、学部・大学院時代より三富新田の農業開拓から始めて、武蔵野台地・関東平野の人と自然との関係を生態学的・文化誌的に研究されてきた。獨協大学経済学部長・学長を勤めながらも、西欧農業など世界にも目を向けた研究に取り組んできた地理学・生態学研究者である。

土と肥やしと微生物と題し、今までの研究を総括する形で武蔵野の落ち葉堆肥農法の考え方を核に展開している。序章の基礎知識は地理学出身者が土壌学や農業化学などの基礎知識をどの程度学習すべきかを示している。研究者には本当に参考になる。評者には専門書の内容だが、異なるのは随所に著者の想いや挿話、興味深い指摘や引用が語られていることである。これは全編を通して貫かれている。

第1章 水田耕作から、2章 江戸・東京の糞尿、3章 武蔵野の落ち葉堆肥農法、4章 西欧農業までが具体的な研究内容に基づいた論考であり、各章で新書一冊分の価値がある。ここでは評者の興味で幾つかを取り上げる。

水耕栽培について、無機栄養説が有機(腐食)栄養説に勝利し、化学肥料の普及に大きな力を与えたという。しかし評者はその昔、研究友達の生態学者が水耕栽培の出現に、将来的には土壌での栽培は無くなるのではと述べたことが忘れられない。著者は無菌状態で栽培された植物が栄養的に健全かと疑問を呈している。まったく同感である。スーパーで奇麗な葉物野菜を見ると気になる。

水田耕作が弥生時代九州北部から始まり、日本海側を北上した経緯や現在の水田景観は太閤検地からだと、日本人論に必須な問題を展開している。縄文人は陸稲を栽培していたという。陸稲栽培の経験がある評者には水稲伝播の前段階に陸稲が採用されたと考えたが? 弥生人は陸稲には関心がなかったのかという疑問を抱いた。グアノ(海鳥の糞)を西欧に紹介したフンボルトの話もある。

終章で武蔵野の落ち葉堆肥農法がFAOの世界農業遺産に登録されたこと、三富地域から関東平野、日本、世界へと里地・里山思想を展開し、評価。食と農と環境の健康を基礎に、地理学思想の重要性を主張し、地理学者が生態学者へ進化する過程ともとらえることができ、地理読者には必須の書である。

(山下脩二・東京学芸大学名誉教授)

----- 2023/11 -----

自著自薦 『土と肥やしと微生物 ―武藏野の落ち葉堆肥農法に学ぶ―』

獨協大学名誉教授 犬井 正

東京西郊の武蔵野台地の埼玉県所沢市と三芳町にかかる三富(さんとめ)新田を中心とした三富地域では、360年前の近世の開拓当時の短冊型地割、落ち葉堆肥農法が受け継がれ、持続的農業が展開されている。この「落ち葉堆肥農法」が先ごろFAO(国連食糧農業機関)の世界農業遺産に登録され、「土づくりを基礎とする世界でも稀有な農耕文化」として国際的評価を得た。落ち葉堆肥農法が何故、どのようにして360年も継承され、これからも守っていかなければならないのか。江戸と周辺農村の物質循環、欧州の農業近代化や有機農業の歴史などを踏まえながら本書を執筆した。

三富地域では多くの農家が、化学肥料に頼らず手間ひまをかけて作った落ち葉堆肥を畑に投入して土づくりに励み、高いレベルの腐植と微生物を維持し、愛情をかけてサツマイモや多種類の野菜を露地で持続的に栽培している。自然の営みにそった農法が実践され、まさに「大都市東京近郊の奇跡」といっても過言ではない。新田開発によって武蔵野を「開発」したのだが、短冊型地割の中に肥料給源の平地林、地元で言う「ヤマ」を組みこんで、人間と自然が共生する持続的農業の手本を示す落ち葉堆肥農法を完遂させた。

一方、今日の世界と日本の多くの地域では速効性の化学肥料に頼り堆厩肥による土づくりがないがしろにされ、耕地の土壌肥沃度や生産力も低下している。土壌侵食や土壌劣化、気候変動などによって引き起こされている世界の食糧問題や環境問題は、この農法によって乗り越えられる可能性がある。落ち葉堆肥農法は今やローカルな農法どころか、世界に誇るべき普遍性を有している。

本書は人の健康に真に貢献する食と農と環境の未来を示す農耕文化論を提起できたのではないだろうか。

『月刊NOSAI』2023年12月号 より転載

***** リンクはありません *****

●『埼玉新聞』2023年10月22日 書評「世界が認めた三富農法究明」

評 中西博之・ジャーナリスト

●『農業共済新聞』2023年10月2週号 新刊紹介

●『日本農業新聞』2023年10月15日 書店へいらっしゃい(農文協・農業書センター)

----- 2024/3/24 -----

獨協大学オープンカレッジ 特別講座(本書著者講演)

「世界農業遺産「武蔵野の落ち葉堆肥農法」を考える ―映画『武蔵野』を観て―」

12:30~16:50 獨協大学 天野貞祐記念館3階 大講堂

受講料:無料(事前申込制) WEB申込みは上記リンクからどうぞ