千葉県印西市で野菜苗を扱う伊藤苗木の創業者である著者が、

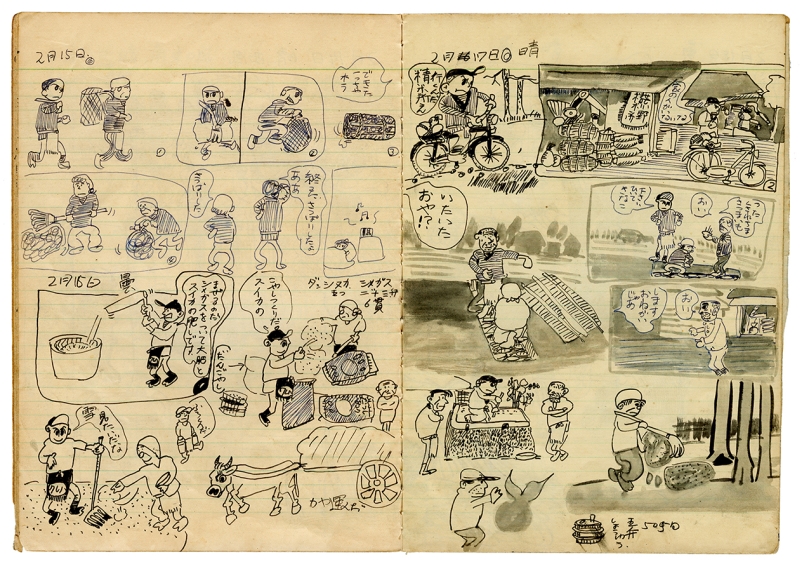

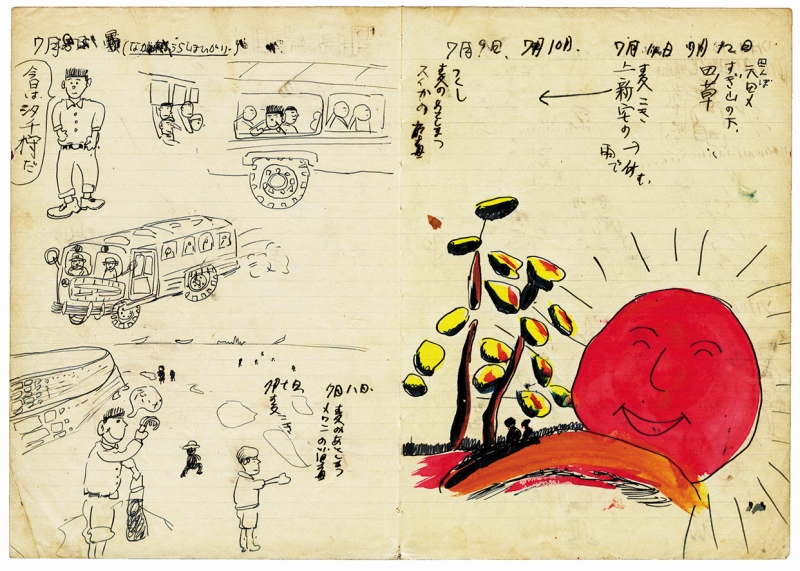

中学3年から農家を継ぎ成人にいたるまでの日常を漫画で描いた日記。

ひとりの青年が農家の跡取りとなっていく過程が生き生きと描かれている。

農業・農村社会・農村風俗の生きた記録としても貴重。

14歳、農家を継ぐ

伊藤茂男 絵と文/塩野米松 解説

定価:1,760円(税込)

ISBNコード:9784540231919

発行:2024/5

出版:農山漁村文化協会(農文協)

判型/頁数:A5 300ページ

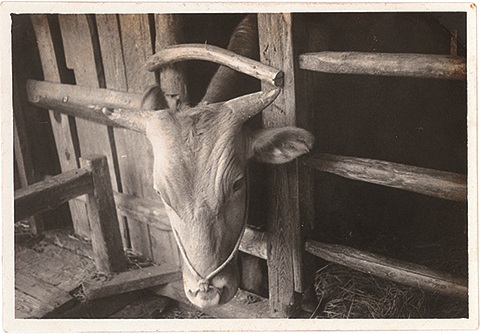

当時、運搬用として家で飼っていた赤牛。牛糞と敷きわらを混ぜて発酵させ厩肥を作っていた

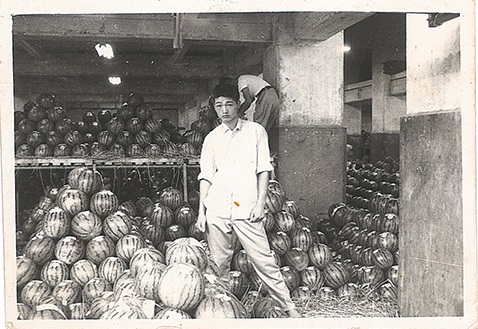

東京・神田市場へのスイカ出荷の様子(昭和36年)。草深地区では戦後、陸軍の草深飛行場跡地で引き揚げ者による開拓事業が進められた。当初は不毛に悩まされた土壌であったものの、やがて野菜栽培が中心となり、その筆頭がスイカ栽培であった

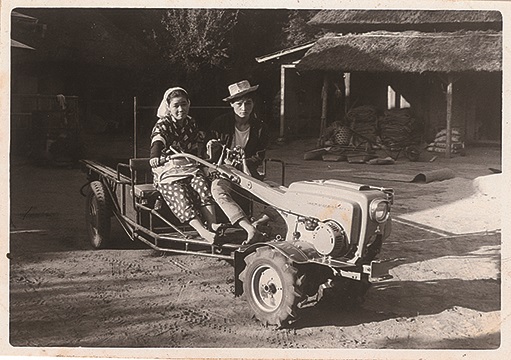

家に耕耘機がやってきて妹と記念撮影。農業は手作業によるものが多かったが、だんだんと新しい機械が入ってきた時代(昭和37年)

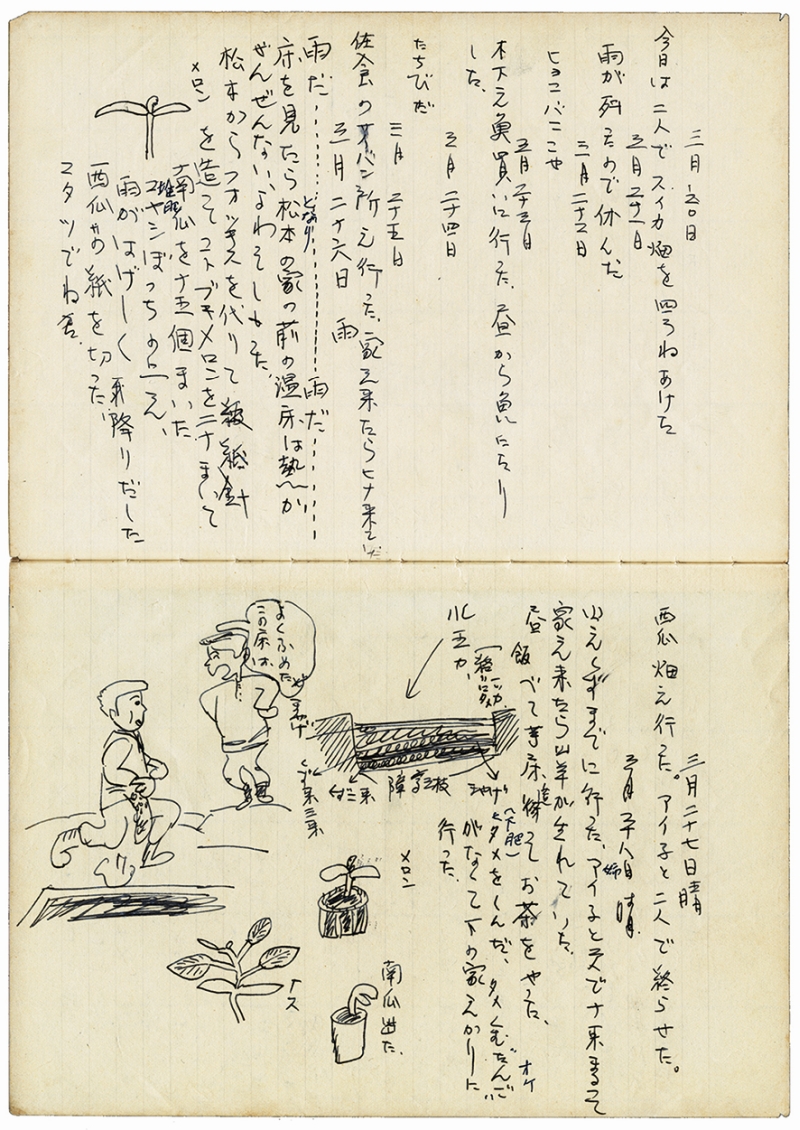

〆粕と脱脂ぬかを混ぜてスイカの肥料作り。重いものを運ぶ時は牛が活躍した(昭和33年2月16日)

スイカや麦仕事に勤しむ夏。仕事が休みの日には、長浦へ潮干狩りに(昭和34年7月)

父が亡くなった後は、一家の大黒柱となり家族を支えるために農家を継いだ。母や姉妹とともに働く毎日。踏み込み温床でメロンなどの野菜苗を育てた(昭和35年3月)

絵と文:伊藤 茂男(いとう しげお)

昭和17(1942)年生まれ。

有限会社伊藤苗木前代表取締役。

江戸時代から続く千葉県印旛郡船穂村(現・印西市草深地区)の農家に生まれる。絵を描くのがもともと好きだったことや中学校の担任のアドバイスがきっかけで、日記を漫画で書き始める。中学校卒業後、家業の農業を手伝いながら漫画日記を書き続けていたが、18歳の時に父が亡くなり、大黒柱として家を支えるために漫画を描くことをやめ、農業に専念するようになる。

稲作、野菜作を中心に農業を行う一方で、ハウスでの苗木育成、販売等も行い、結婚の翌年の昭和44(1969)年に伊藤苗木を設立。

徐々に作目・取扱い品種を増やし、現在はハウス30棟を構え、30作目200品種以上の苗および野菜を取り扱う。

平成24(2012)年に伊藤苗木の代表取締役を娘夫婦に引き継ぎ、令和5(2023)年農業を引退。現在は趣味の絵を描きながら、日々を過ごす。

解説:塩野 米松(しおの よねまつ)

昭和22(1947)年、秋田県角館町(現・仙北市)生まれ。

全国各地を旅して、失われゆく伝統文化・技術の記録に精力的に取り組む。著書『少年時代』(理論社)ほか多数。

漫画家になりたかった「僕」の農業日記|本の紹介

農文協 公式note > マガジン