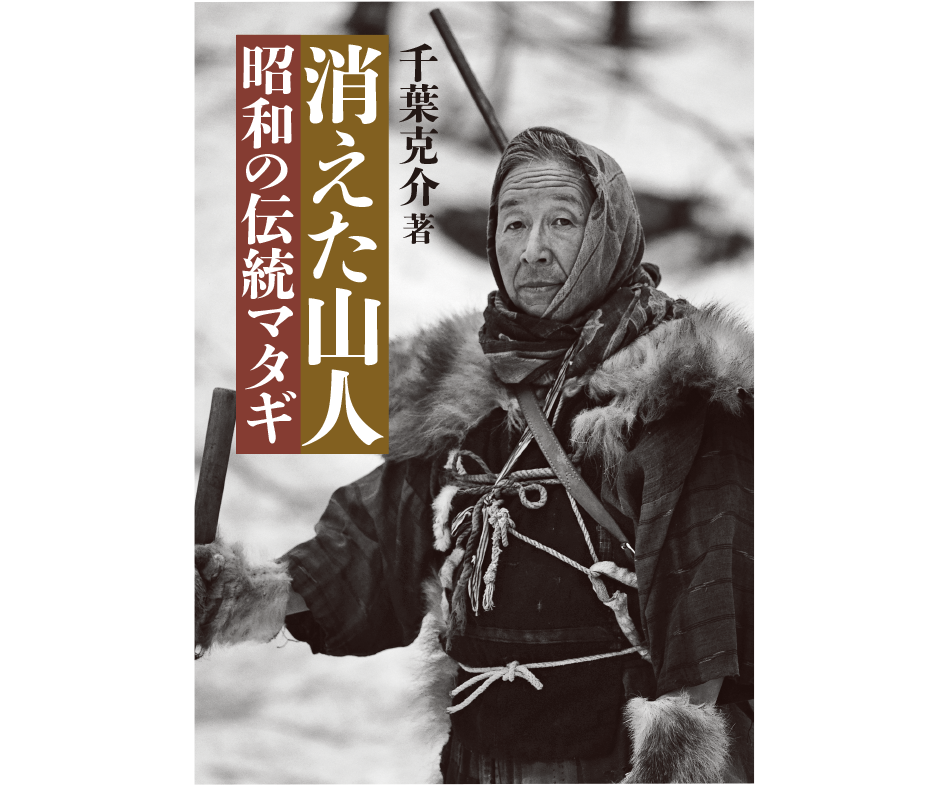

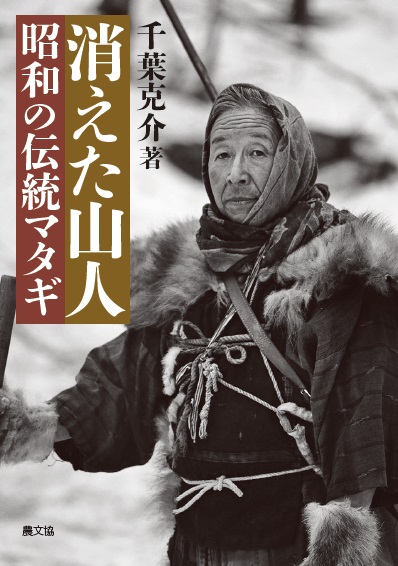

昭和最後の9年間、

わずかに残る伝統マタギの集落に通い、

狩り、皮はぎの神事、熊祭り、山の神祭り、

小屋がけ、火起こし、装束や猟具など撮影した記録。

347枚の写真と聞き書きから

伝統マタギの全貌が浮かび上がる。

消えた山人 昭和の伝統マタギ

著者:千葉克介

定価:2,750円(税込)

ISBNコード:9784540151002

発行:2019/8

出版:農山漁村文化協会(農文協)

判型/頁数:B5 160ページ

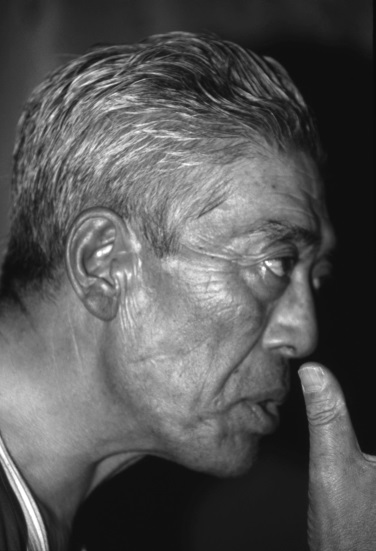

著者

千葉 克介(ちば かつすけ)

1946年、秋田県角館町生まれ。写真家。1970年から東北を中心に活動。太田雄治著『消えゆく山人の記録 マタギ』(翠楊社、1979年)で撮影を担当。以後、マタギに興味を持ち、撮影を続ける。1988年「黎明舎」設立。世界環境写真家協会会員。2000年、全国観光ポスター展で銀賞受賞。『十和田 奥入瀬 八甲田』(旅行読売出版社)、『千年ブナの記憶』(撮影担当、七賢出版)、『紅葉をとるカメラワーク』(主婦と生活社)など著書多数。

目次

- まえがき

- 地図――秋田県内の主なマタギ集落と取材地

- 伝統的なマタギの世界――大正・昭和初期の姿

- 装束

- 履物

- 猟具

- その他の道具

- 装束と道具の着用

- 呪物と信仰

- オコゼ/磐司磐三郎伝説

- マタギ薬

- クマの胆/偽クマの胆

- マタギ宿

- 玉川マタギ――集団的クマ猟と生活技術

- 春マタギ

- 山入り/マタギの登山技術/ショウブの声/クマの爪痕/クマの根かじり

- 門脇シカリのマタギ語り(『隆吉の七十年』より)

- 隆吉のマタギの話/マタギ犬「アカ」

- シナリ(綱)の使い方

- マタギ小屋

- 大深沢の小屋/小和瀬の小屋

- 小屋がけ

- 火起こし

- 火の起こし方/火打石とモグサ/タイマツ作り

- 大深沢の恵み

- 百宅マタギ――山の神信仰と熊祭り

- 冬の百宅

- 春の訪れ

- クマ狩り

- ケボカイ

- 熊祭り

- 山の幸と保存食

- 金子家のマタギ道具

- 村田銃の弾作り

- 山の神祭り

- 隣村・笹子の山の神祭り

- 里マタギ――伝統的ウサギ猟

- 巻狩り

- ヒクグシ猟

- 鷹匠――クマタカによるウサギ猟

- 鷹狩り

- 道具と技

- トヤ(鷹小屋)

- 最後の鷹匠

- 【かこみ】

- マタギ語源説/マタギとイカ釣り/ワラダ打ち/勢子の叫び/焼山ホワイトアウト/ブナの恵み/コブグマの伝説/叫び沢と殺生谷/私の先祖もマタギだった

- あとがき

- 参考文献

- 資料提供

- 解題 塩野米松

書評・反響

■ 読者カードから ■

----- 2021/8 -----

非常に読み応えがあります。特にマタギと熊に関心があり、何度も読み返して楽しんでおります。

(宮城県 男性)

----- 2020/4 -----

故郷・岩手では、熊や鹿による農作物の被害やケガをする人のニュースなど、こわい事ばかり。でも、この本と出逢い「獣害駆除」ではない、狩猟を「生業」にしていた「マタギ」の世界を豊富な写真で、その全体像を教えてくれました。貴重な文化遺産だと思います。ありがとうございます。この本を手に取ったきっかけは、宮沢賢治の詩「山の晨明に関する童話風の構想」の中に出てくる「がまのはむばき」です。この本のお陰で、賢治の詩の世界に一歩近づけました。

(東京都 50代 女性)

----- 2019/9 -----

マタギに大変興味があった。白土三平の著書に興味があったので、大変おもしろかった。

(青森県 50代 男性)

長年を要して作られたことが判る素晴らしい本です。写真の解説も明瞭で、資料集としての利用価値も高いと感じます。自作を切望しております。

(宮城県 50代 男性)

----- 2019/12 -----

『月刊NOSAI』 2019年12月号 自著自薦(千葉克介)

昭和の終わりの9年間に、マタギの人々と共に山を歩きまわり、小屋に泊まり、酒を酌み交わしながら、狩りや行事、さまざまな生活技術の撮影を続けた。もともとマタギに興味はなかったが、角館の民俗研究科で秋田魁新報の記者だった太田雄治さんの著書『消えゆく山人の記録 マタギ』(昭和54年、翠楊社)でマタギ資料の撮影を担当したことがきっかけで、マタギと民俗学の虜になった。

たいして米の穫れない雪深い集落で、山の獣は大切な恵みだった。肉や毛皮はもちろん、内蔵も骨も薬として利用し、行商もした。奥山での狩りは危険を伴い、暮らしも厳しかったが、獲物は平等に分け合い、熊が捕れれば集落全体で喜んだ。彼らは山や獣への畏敬の念をもち、山の神への信仰を守っていた。趣味やスポーツで狩りをするハンターとは違っていた。

マタギは「山をまたぐ」が語源という説もあるほどよく歩き、一日十キロや数十キロは当たり前だった。険しい山と谷の連続なので、同行するだけでも大変だった。それでも面白くて、しばらくするとまた行きたくなる。その繰り返しだった。当時まだ伝統を残していた秋田の玉川マタギと百宅マタギのところには、それぞれ十回、二十回と通い、狩り、ケボカイ(皮はぎの神事)、熊祭り、小屋がけ、火起こし、昭和初期の装束・猟具などを記録できた。

玉川集落は玉川ダムに沈み、百宅集落も鳥海ダム建設により消えようとしている。伝統を引き継いだマタギたちも、ほとんどの方が故人となった。彼らのことを残しておきたいと思い、山で見たこと、聞いたこと、撮りためた写真を整理し、本にまとめた。現在、クマは人間の生活圏に出没し、作物を荒らし、人間を襲っている。生態系のバランスが狂っている今、マタギの生活の中に、共存の知恵と縄文の匂いを感じてほしい。

***** リンクはありません *****

●『日本民俗学』(一般社団法人日本民俗学会)第300号【書誌紹介】

「…同行取材した迫真の写真に簡潔で的確な文章によるわかりやすい解説がつけられている。」

●『BE-PAL』2020年1月号【小特集 マタギという生き方 The way of life as a MATAGI】

「…狩猟を生きがいに選ぶ若者も増えている。そんな今こそ知りたいのが、日本の狩猟文化の象徴に位置しつつも、謎多きマタギ。彼らは何者だったのか?」

(著者&本書解題執筆・塩野米松氏他登場の立体構成)

●『日本農業新聞』2019年11月24日【あぜ道書店(書評ページ)】

「…かつて山で暮らしたマタギが確かに存在していたことを、本書は写真と記録という形で私たちに示してくれている。」

●『サライ』2019年12月号【読む】等身大のマタギたちを追った最後の写真記録

「…ともすれば超俗的、神秘的に語られがちなマタギの姿を同時代人として捉えた貴重な記録だ。」

●『しんぶん赤旗』2019年10月27日【読書】本と人と 千葉克介さん

「…マタギたちは彼らの猟法や狩り場を人に語らなかったので、実態は山奥の村落に入り、生活や狩りを共にしなければわかりませんでした。そこで…」

●『山と渓谷』2019年10月号【読む】半世紀前まであった文化

「…数々の約束事を守ることで同行を許された猟の様子は、厳しくも崇高な世界を垣間見せてくれる。…」